news

МОСКВА. Святейший Патриарх Кирилл возглавит заседание Советов по изданию «Православной Энциклопедии»

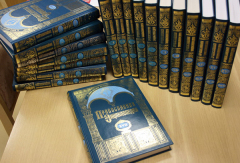

28 февраля в Храме Христа Спасителя состоится очередное, 25-е заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию «Православной Энциклопедии».

Заседание Советов возглавят председатель Наблюдательного Совета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Общественного Совета председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин и председатель Попечительского Совета мэр Москвы С.С. Собянин.

С.Е. Нарышкин, недавно утвержденный в должности главы Общественного Совета, впервые примет участие в заседании в этом качестве. За период, прошедший со времени предыдущего 24-го заседания (11 ноября 2011 г.) также существенно обновился персональный состав всех Советов по изданию «Православной Энциклопедии».

В заседании также примет участие ряд иерархов Русской Православной Церкви.

По окончании заседания Советов состоится презентация недавно вышедших 28-го, 29-го и 30-го томов «Православной Энциклопедии».

Начало мероприятия — в 16.00.

Вход для представителей прессы будет открыт с 15.30.

Аккредитация журналистов до 16.00 27 февраля

По телефонам:

916-81-85, доб. 220 и 222;

980-03-65, доб. 220 и 222;

Эл. адрес: VP@semitza.ru

СОФИЯ. Новым Патриархом Болгарским избран митрополит Русенский Неофит (Димитров)

24 февраля на Патриаршем избирательном церковно-народном Соборе в Софии Митрополит Русенский Неофит (Димитров) был избран Патриархом Болгарским и митрополитом Софийским, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

24 февраля на Патриаршем избирательном церковно-народном Соборе в Софии Митрополит Русенский Неофит (Димитров) был избран Патриархом Болгарским и митрополитом Софийским, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

Избрание состоялось во 2 туре, в котором владыка Неофит набрал 90 голосов. Он стал 3-м Болгарским Патриархом в новейшее время, после прекращения схизмы Болгарской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом.

Собор начал работу рано утром 24 февраля в Синодальной палате. Затем участники Собора прошли в расположенное по близости здание Болгарской академии наук. В Академическом зале Болгарской академии наук поименно были проверены присутствующие делегаты и их избирательные мандаты. На Собор прибыли 138 из 142 избирателей, что составило необходимый кворум. Из иерархов в работе Собора не приняли участие митрополит Средне- и Западноевропейский Константин и один из кандидатов на Патриаршество — митрополит Галактион, который на днях сильно простудился.

Затем Наместник-Председатель Синода митрополит Кирилл отслужил краткий молебен и после краткого напутствия объявил Собор открытым. Первым делом были избраны члены Избирательного бюро: икономы Михаил Михайлов и Валентин Лазаров и юристы С. Спиридонова и Р. Чолаков.

После прочтения Акта о состоявшемся 15-16 февраля 2013 г. избрании 3 кандидатов (митрополитов Старо-Загорского Галактиона, Ловчанского Гавриила и Русенского Неофита) на Болгарский Патриарший престол, началось голосование. Участники Собора вернулись обратно в здание Синодальной палаты, где получили бюллетени, а затем, отметив в специальной кабинке свой выбор, опускали бюллетень в прозрачный ящик. После того, как все участники проголосовали, Избирательное бюро открыло ящик и подсчитала поданные голоса.

В 1-м туре лидером голосования стал митрополит Русенский Неофит, который набрал 72 голоса. За ним шел Ловчанский митрополит Гавриил с 43 голосами, а Старо-Загорский митрополит Галактион получил 22 гласа. 2 бюллетеня, признанные недействительными, и один неиспользованный были аннулированы.

Поскольку, согласно Уставу БПЦ, для избрания Патриархом кандидату было необходимо получить минимум 92 голоса, не менее 2/3 голосов делегатов, то было объявлено о проведения 2-го тура, в который вышли 2 митрополита, набравшие наибольшее количество голосов — митрополиты Неофит и Гавриил. Во 2-м туре для избрания в Патриархи кандидат должен набрать 50% голосов + 1 голос. Но во 2-м туре митрополит Неофит набрал 90 голосов, а митрополит Гавриил — 47. После окончательного подсчета голосов Наместник-председатель Синода митрополит Кирилл объявил имя нового Предстоятеля Болгарской Православной Церкви, а торжественный звон колоколов храма-памятника св. блгв. кн. Александра Невского в Софии возвестил об избрании нового Предстоятеля Болгарской Православной Церкви.

Новоизбранный Патриарх Болгарский Неофит в сопровождении иерархов, священнослужителей и участников Собора литийным шествием направился в храм св. Александра Невского, где его прибытия несколько часов ожидали почетные гости — болгарские политики, представители дипломатического корпуса, делегации Поместных Православных Церквей. Затем в Соборе состоялась торжественная интронизация новоизбранного Патриарха Неофита.

Избрание нового Патриарха Болгарской Православной Церкви прошло на фоне беспрецендентных для Болгарии многочисленных акций протеста, охвативших практически все большие города страны, против бизнес-монополий (прежде всего против энергетических монополий), а также против политического и экономического курса властей. Для обеспечения спокойной работы Собора силами болгарской полиции были предприняты усиленные меры безопасности.

* * *

Биография нового Патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита

Патриарх Неофит (Симеон Николов Димитров) родился 15 октября 1945 г. в Софии. С 1959 по 1965 г. учился в Черепешской духовной семинарии, с 1967 по 1971 г. – в Софийской духовной академии. С 1971 по 1973 г. проходил богословскую специализацию в Московской духовной академии на кафедре церковного пения. С 1 сентября 1973 г. до 1980 г. преподаватель церковного пения, а в последствии и богослужебной практики, в Софийской духовной академии и регент студенческого хора. 3 августа 1975 г. пострижен в монашество, постриг лично возглавил Патриарх Болгарский Максим. 15 августа того же года им же был рукоположен во диакона, 25 марта 1976 г. рукоположен во иерея. В 1977 г. возведен в сан архимандрита. С 1 января 1981 по декабрь 1985 г. — протосинкел Софийской епархии. 8 декабря 1985 г. хиротонисан во епископа Левкийского и назначен викарием Софийского митрополита. 1 декабря 1989 г. назначен ректором Софийской духовной академии. 26 июля 1991 г. избран первым деканом восстановленного Богословского факультета Софийского университета, эту должность занимал до января 1992 г. 27 января 1992 г. назначен главным секретарем Синода БПЦ и настоятелем кафедрального храма-памятника св. блгв. кн. Александра Невского в Софии. 27 марта 1994 г. избран, 3 апреля канонически утвержден митрополитом Доростольским и Червенским. С 17 декабря 2001 г., после разделения Доростольской и Червенской епархии на две отдельных епархии (Доростольскую и Русенскую), получил титул Русенского митрополита. Управлял одной из самых бедных епархий Болгарской Церкви — Русенской.

В церковных кругах владыка Неофит известен, прежде всего, как прекрасный певец и любитель красивого церковного пения и богослужения. Он даже имеет прозвище «ангело-голосого владыки».

БЕРДЯНСК. Всеукраинский крестный ход посетит епархию

12 — 13 марта крестный ход посетит Бердянскую епархию. Подробней…

ЛЬВІВ. Єпископ Філарет взяв участь у роботі конференції «Сучасні підходи до лікування хвороб очей»

23 лютого, єпископ Львівський і Галицький Філарет взяв участь у роботі конференції лікарів-офтальмологів «Сучасні підходи до лікування хвороб очей», яка відбулась у м. Львові.

Засідання відкрив єпископ Філарет, звернувшись з привітанням до учасників конференції, після чого виступив з доповіддю.

Доповідь єпископа Львівського і Галицького Філарета під час роботи конференції лікарів-офтальмологів «Сучасні підходи до лікування головних хвороб», яка відбулась 23 лютого у м. Львові.

Офтальмологічна галузь медицини в Україні перебуває під пильною увагою з боку Української Православної Церкви, зокрема очолюваного мною Синодального відділу з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів, багато років продовжується тісна співпраця з Асоціацією офтальмологів України.

Серед основних заходів підтримки галузі – забезпечення духовного супроводу лікування: проведення богослужінь у медичних закладах, пастирська робота з персоналом і пацієнтами. Так, у Свято-Пантелеімонівському храмі при «Центрі мікрохірургії ока» у м. Києві відбуваються регулярні богослужіння за участю співробітників Синодального відділу охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів, а також персоналу Центру та пацієнтів, що проходять лікування.

Ще один важливий аспект співпраці – проведення наукових та науково-практичних нарад, зборів спеціалістів на базі УПЦ. Вже стало доброю традицією проводити всеукраїнські конференції лікарів-офтальмологів у стінах монастирів, зокрема, з 2009 року ці конференції проводяться у Святогорському Успенському Зимненському жіночому монастирі, де трудами насельниць створені для цього належні умови. Перша зимненська конференція називалась «Вірити, бачити, працювати». Тоді туди приїхали представники громад сліпих та усіх міністерств. Був організований «круглий стіл» щодо проблем незрячих і слабозрячих людей. За результатами конференції був написаний лист Президенту, після чого вийшов указ про забезпечення сліпих людей собаками-поводирями, паличками і усім необхідним, щоб були підготовлені програми для сліпих і були написані інструкції по Брайлю.

Дві Міжнародних науково-практичних конференції лікарів-офтальмологів, відбувалися безпосередньо у стінах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Наприклад конференція, присвячена боротьбі зі сліпотою у 2010 році, відкриваючи яку Блаженніший Митрополит Володимир наголосив на важливості справи лікарів-офтальмологів: «… бажаю від Бога, щоб ваші наукові пошуки і труди стали досягнутими для вас, а через вас і для людей. Ваша професія має особливу гуманну і доброзичливу позицію. Ви від Бога і нехай вас завжди супроводжує успіх і Господнє благословення».

Нещодавно, а саме 16 лютого цього року, у святій обителі всеукраїнська конференція офтальмологів відбулась вже вп’яте. Робота конференції розпочалась з молитви перед чудотворною Зимненською іконою Божої Матері в Успенському соборі обителі. Провідні офтальмологи України на чолі з Головним офтальмологом Міністерства охорони здоров’я України Риковим Олександром Сергійовичем, представили колегам свої наукові напрацювання та найновіші методики профілактики, діагностики та лікування очних захворювань.

На сьогоднішній день в Європі нараховується 20-25% так званої «церковної» медицини. Українська Православна Церква також не стоїть осторонь цієї корисної ініціативи. Саме в цій святій обителі з благословення Блаженннішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, з ініціативи Асоціації дитячих офтальмологів в Україні та особисто головного офтальмолога України Сергія Олександровича Рикова вже кілька років поспіль працює офтальмологічний кабінет. Кращі окулісти області, в тому числі спеціалісти Асоціації, застосовуючи найсучасніше обладнання, проводять безкоштовну діагностику та лікування пацієнтів.

Ще один такий кабінет працює у Спасо-Преображенському Головчинському жіночому монастирі в селі Головчанці Летичівського р-ну на Хмельниччині, на батьківщині Блаженнішого Митрополита Володимира, в місці, де його хрестили. Протягом року у цих двох кабінетах приймають до 5 000 хворих.

Минулого року секретар Предстоятеля УПЦ архієпископ Переяслав-Хмельницький і Вишнєвський Олександр, після урочистого молебна у Свято-Володимирському соборі Херсонеса, відкрив П’яту конференцію дитячих офтальмологів України у м. Севастополі, – професійний форум, присвячений профілактиці дитячої сліпоти, що зібрав 450 фахівців.

Владика наголосив: «Церква повертається до того служіння, до якого вона була покликана, і яке у неї було відібрано. Ми бачимо велику проблему: відсутність соціального способу життя Церкви за останні 70 років, коли Церкву виставили на задвірки суспільства. Сьогодні, завдяки нашому Предстоятелеві, Блаженнійшому Митрополитові Володимиру, завдяки правлячим архієреям, таким, які розуміють, що необхідно для Церкви і для суспільства, ми повертаємося і несемо покладений на нас послух служити Богові і ближнім».

А отже, в планах Синодального відділу з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів стоїть продовження і розширення меж співпраці з офтальмологічною галуззю медицини в Україні. Зокрема:

- продовжити створення об’єднань православних лікарів і медпрацівників, створення сестринств милосердя в усіх єпархіях УПЦ;

- сприяти відкриттю храмів, каплиць і молитовних кімнат в медичних вищих і середніх учбових закладах, при лікарнях та ін. медустановах;

- організувати церковне богослужіння для сліпих прихожан;

- розробити і впровадити нові церковно-медичні програми, спрямовані на євангелізацію сучасної медицини і формування християнського світогляду медпрацівників, та інше.

Потрібно організувати роботу таким чином, щоб ми могли сказати: так, Церква в медицині, а не Церква і медицина.

КИЕВ. Викарий Киевской Митрополии епископ Макаровский Иларий принял участие в семинаре-практикуме в Крюковщинской СОШ I-III ступеней

21 февраля в СОШ I-III ступеней с. Крюковщина Киево-Святошинского района состоялся семинар-практикум и тему: «Формирование нравственных ценностей учащихся на занятиях факультативного курса «Библейская история и христианская этика» для методистов районных, городских методических кабинетов, Подробней…

ОДЕССА. Митрополит Агафангел совершил освящение часовни в честь святого Иоанна Воина при государственном университете внутренних дел

22 февраля митрополит Агафангел совершил освящение часовни в честь святого мученика Иоанна Воина на территории Одесского государственного университета внутренних дел в сослужении ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима и благочинного III Одесского округа протоиерея Илии Маниты. Подробней…

22 февраля митрополит Агафангел совершил освящение часовни в честь святого мученика Иоанна Воина на территории Одесского государственного университета внутренних дел в сослужении ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима и благочинного III Одесского округа протоиерея Илии Маниты. Подробней…

КИЕВ. Викарий Киевской Митрополии епископ Броварской Феодосий совершил освящение храма в селе Багрин

23 февраль, в день памяти священномученика Харлампия, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира викарий Киевской Митрополии епископ Броварской Феодосий совершил великое освящение престола в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Багрин Васильковского района. Подробней…

КИЕВ. Представители Волынской епархии получили благословение Предстоятеля УПЦ на презентацию факсимильных изданий Луцкого Евангелия и Луцкой Псалтыри XIV в. в Европе

22 февраля Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновском монастыре в Феофании принял делегацию Волынской епархии в составе ректора Волынской духовной семинарии протоиерея Рустика Капауза и председателя информационно-просветительского отдела епархии протоиерея Валентина Марчука. На встрече присутствовал секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Подробней…

КИЕВ. Председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ принял участие в работе международной научно-практической конференции

21 февраля, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ епископ Ирпенский Климент принял участие в работе международной научно-практической конференции, организованной Юридическим институтом Национального авиационного университета. Подробней…

КИЕВ. В Неделю о мытаре и фарисее Предстоятель УПЦ совершил Литургию в Киево-Печерской Лавре

24 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Подробней…

24 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Святой Успенской Киево-Печерской Лавры. Подробней…

ХАРЬКОВ. Архиепископ Онуфрий встретился с министром доходов и сборов Украины Александра Клименко

21 февраля архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий встретился с министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, во время визита министра в Харьков.

21 февраля архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий встретился с министром доходов и сборов Украины Александром Клименко, во время визита министра в Харьков.

Встреча состоялась в Благовещенс Подробней…

ВАТИКАН. Папа Бенедикт XVI последний раз благословил собравшихся на площади святого Петра

Папа Бенедикт XVI в последний раз благословил собравшихся на площади Святого Петра в Риме во время воскресного богослужения. В своем обращении он сказал, что его решение об отставке не означает, что он покидает Церковь.

Папа Бенедикт XVI в последний раз благословил собравшихся на площади Святого Петра в Риме во время воскресного богослужения. В своем обращении он сказал, что его решение об отставке не означает, что он покидает Церковь.

85-летний понтифик объявил о своей отставке 11 февраля, сославшись на преклонный возраст и слабое здоровье. Подробней…

КРИВИЙ РІГ. Архієпископ Єфрем взяв участь в урочистостях з нагоди визволення міста від фашистських загарбників

На запрошення Криворізького міського голови Ю.Г.Вілкула , архієпископ Криворізький і Нікопольський Єфрем взяв участь в міських урочистостях з нагоди 69-ої річниці визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. В урочистостях також прийняли участь Віце-прем’єр-міністр України О.Ю.Вілкул , губернатор Дніпропетровської області Д.В.Колєсніков , керівники міста Кривого Рогу та семи його районів, керівники силових та правоохоронних структур, ветерани, представники громадськості, студентська та учнівська молодь. Подробней…

ЗАПОРОЖЬЕ. Встреча православной молодёжи с воинами-интернационалистами

24 февраля, по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки в рамках акции «Ветеран живёт рядом с нами», в помещении детской городской библиотеки состоялась встреча воспитанников Союза Энергодарской православной молодёжи при часовне во имя святителя Луки Крымского с воинами-интернационалистами, за плечами которых — годы службы в Афганистане. Подробней…

CИМФЕРОПОЛЬ. В Крымском государственном медицинском университете им.C.И.Георгиевского в рамках празднования «Дня семьи, любви и верности» прошёл городской конкурс «Семейный очаг»

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря уже стало традиционным ежегодно в рамках празднования «Дня семьи, любви и верности» проводить городской конкурс «Семейный очаг». Конкурс проводится Симферопольской и Крымской епархией совместно с общеобразовательной школой № 13 как альтернатива празднику «День святого Валентина». Подробней…

ЛУЦЬК. Митрополит Ніфонт відвідав урочичтості до дня захисника Вітчизни

У святкуванні взяв участь керуючий Волинською єпархією, митрополит Волинський і Луцький Ніфонт.

Владику супроводжували: настоятель Свято-Покровського храму протоієрей Георгій Шевчук та клірик Свято-Покровського храму архімандрит Аліпій (Сапіга).

ЗАПОРОЖЬЕ. Официальное заявление пресс-службы епархии по поводу якобы имевших место высказываний архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки

Естественная потребность сродников усопших помолиться о своем близком нередко становится средством наживы нечистых на руку дельцов, которые не гнушаются зарабатывать деньги любым возможным для них способом. Выдача свидетельств об отпевании будет констатировать факт легитимности совершенной заупокойной службы и превентивной мерой, направленной против т.н. неканонического духовенства, проще говоря, самозванцев. Свидетельство о крещении и отпевании является церковным аналогом свидетельств о рождении и смерти. Подробней…

ТРИР. Кардинал Каспер предлагает ввести в Католической Церкви институт диаконис

Наделить женщин большими правами в Католической Церкви и ввести женский диаконат предложил кардинал Вальтер Каспер во время своего выступления на весенней Генеральной ассамблее католических епископов Германии в Трире. По мнению кардинала, Католическая Церковь «в условиях новых вызовов» может обеспечить диаконское служение для женщин, пишет katholisch.de.

Каспер предложил, опираясь на традиции, существовавшие в древней Церкви, рассмотреть вопрос о возможности рукоположения женщин в диаконы. Женский диаконат, по мнению кардинала, принципиально иной институт Церкви, чем мужской, так как рукоположение женщин в священники догматически невозможно.

Каспер также предложил дать возможность женщинам более активно участвовать в церковной жизни, а именно включить их даже в самые высокие церковные структуры: синоды, пастырские советы, комиссии и проч. Кардинал сослался при этом на то, что женщины принимали участие в Иерусалимском соборе I в.

Кардинал Каспер – не единственный иерарх Католической Церкви в Германии, ратующий за женский диаконат. Во время работы весенней Генеральной ассамблеи в Трире с подобным предложением выступил также епископ Майнца кардинал Карл Леман, который заявил, что Церковь уже «в течение нескольких десятилетий проводит исследования» по данному вопросу.

Архиепископ Кельнский кардинал Йоахим Майснер отметил в своем выступлении, что Католическая Церковь в Германии находится в состоянии серьезного кризиса. Потеря доверия со стороны прихожан, по мнению кардинала, обусловлена «нашей недостаточностью как Церкви».

Споры о женском диаконате ведутся в Ватикане на протяжении нескольких десятилетий. В 2002 г. Международная теологическая комиссия исключила такую возможность. Против рукоположения женщин в диаконы выступает префект Конгрегации вероучения архиепископ Герхард Мюллер.

ПРАГА. В горах Чехии построят православную церковь

В небольшом поселке Горни Липова, прячущемся среди Мраморного,Льняного и Елового холмов Йесеницкого края, построят православную церковь. До сих пор православные верующие собирались в арендованной часовне при католическом костеле в Йесенике, однако заменить собственного храма она не могла, сообщает Радио Прага.

Несмотря на то, что православных верующих в охраняемой ландшафтной области Йесеники не так уже много, для них будет построена церковь. С целью возведения небольшой православной церкви и возникло гражданское объединение «Церквушка в горах».

Рассказывает одна из местных жительниц Горни Липова, которая является частью более крупного поселения Липова-лазне: «Я переехала сюда из Украины в 1990 году вместе с дочерью, так как являюсь волынской чешкой. И когда собралась пойти в церковь, оказалось, что православной здесь нет. Но вот теперь, слава Богу, будет».

Церковь будет стоять на краю поселка, рядом с домом священника Иосифа Либора Кратохвилы. Он не скрывает своей радости:

«Мы стоим как раз на том лугу, где будет храм».

Новая церковь не будет копировать греческие образцы. Было решено, что храм, в строительстве которого найдут широкое применение местные материалы, дерево и камень — например, очень качественный горнолиповский мрамор, будет отвечать характеру горной местности, присущему этой деревне в Йесениках.

Чин освящения закладного камня совершил митрополит Чешской земли и Словакии Христофор. «В прошлом году меня пригласили на Аляску, где мы освятили четыре камня в основание новых церквей, потому что и среди эскимосов есть много православных верующих. Так что храмы воздвигаются, потому что православному человеку трудно без этого», — сказал он после освящения.

В церкви также будет установлена мемориальная доска, призванная напомнить о военнопленных, томившихся в неволе в Известняковой долине (Vápenné údolí) Йесеницкой области в период Второй мировой войны.

«Совсем неподалеку от нашего поселка, всего лишь в 500 метрах, стоял лагерь военнопленных, где принудительно трудились и подвергались страданиям множество людей», — говорит отец Иосиф.

КИЕВ. Студенты КДАиС приняли участие в праздновании Дня православной молодежи в электро-механическом техникуме им. Н.Островского

21 февраля, в Киевском электро-механическом техникуме им. Н.Островского, состоялся культурно-просветительский вечер в честь праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи.

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского Антония, в вечере приняла участие группа студентов КДА во главе с первым проректором академии протоиереем Сергием Ющиком. Представители КДА исполнили духовные песнопения, сопровождая концерт рассказом о истории и значении Сретения Господня. После чего для гостей студентами коледжа также была представлена культурная программа.

В завершении вечера с назидательным словом к участникам обратился протоиерей Сергий, отец проректор поблагодарил директора колледжа Ларису Сподинскую за возможность принять участие в мероприятии и пожелал, чтобы сотрудничество между учебными заведениями и в дальнейшем развивалось.